4月30日,我校材料科学与工程学院王瑞红副教授作为共同第一作者在《Nature》在线发表重要成果,在新型抗氢脆铝合金领域取得进展。该研究成果以“Structurally complex phase engineering enables hydrogen-tolerant Al alloys”为题发表在《Nature》上。

我校材料科学与工程学院王瑞红副教授与西安交通大学刘刚教授、孙军院士团队和上海交通大学许元涛博士、金学军教授团队以及德国马普可再生材料研究所B. Gault教授团队合作,我校材料物理与化学专业2012级本科毕业生蒋盛宇为该论文第一作者,王瑞红副教授是该论文的共同第一作者。

王瑞红,我校材料科学与工程学院副教授,硕士生导师。主要从事材料结构表征,主持和完成多项国家自然科学基金和企业横向课题。在Nature、Applied Physical Letters、Acta Materialia等国内外学术期刊上发表学术论文30余篇。

https://www.nature.com/articles/s41586-025-08879-2

铝合金具有轻质、高比强、低温性能优异等众多优点,是轻量化发展的首选金属材料,也是“氢能经济”的重要候选材料。但是铝合金与高强钢、钛合金等其他金属材料类似,表现出明显的“氢脆”敏感性,即在吸收氢原子后其变形能力下降、塑性降低,极易引起低应力脆断和无征兆失效。调控金属间化合物第二相颗粒将是提升铝合金抗氢脆能力的有效手段,第二相颗粒吸氢能力越强(即氢结合能Eb越大)、越倾向于作为氢陷阱捕获和稳定氢原子,从而降低氢在晶界、相界等氢脆裂纹萌生位置处的偏聚。但是目前还缺乏第二相颗粒特性与分布及其对铝合金抗氢脆能力影响的综合认知,因此第二相颗粒的调控策略尚不清晰健全。

研究成果

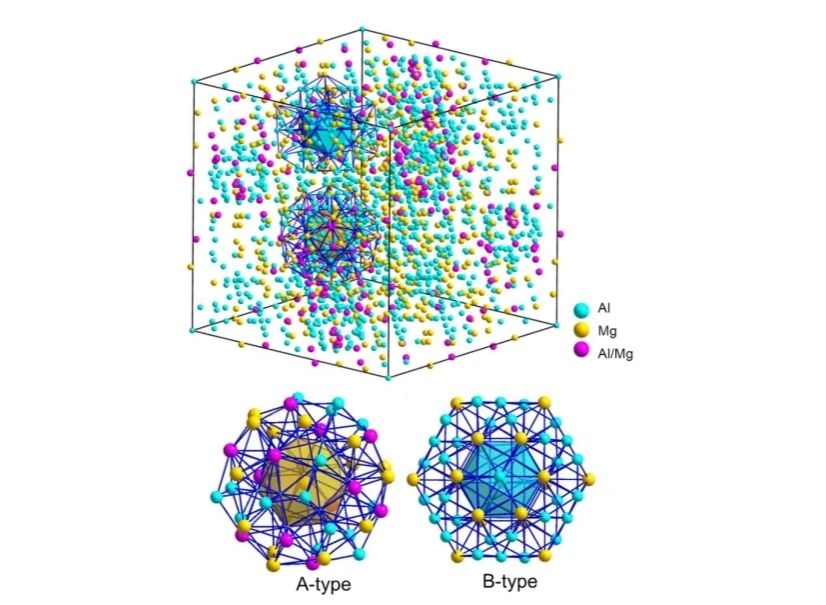

该联合团队提出在铝合金中弥散析出具有复杂金属相结构(图1)的Samson-Al3Mg2纳米颗粒作为高效氢陷阱,为此在微量Sc添加的Al-Mg (Mg含量4.5~7.5 wt.%)合金中,设计了两步热处理的双级析出制度:第一步热处理先在晶粒内预设高密度的L12结构Al3Sc纳米颗粒,在第二步热处理中通过类模板效应诱导Al3Mg在Al3Sc/基体界面上原位析出,进一步藉由原子尺度的Mg、Sc原子交互作用,在Al3Sc上生成了具有Samson晶体结构的Al3(Mg,Sc)2纳米相(图2)。该原位相变相位使得Al-Mg-Sc合金与未添加Sc相比强度提高40%、抗氢脆能力提高近5倍,在高达约7.0 ppmw的充氢量下其拉伸延伸率降低幅度仍小于10%,拉伸均匀延伸率大于10%,优于已报道的其他铝合金材料。此外,这一微观组织设计策略在一定程度上克服了铝合金“强度越高则氢脆敏感性越大”这一“此消彼长”的困境,实现了强度与抗氢脆能力的同步提升,为新型抗氢脆高强铝合金的研发提供了新的思路。复杂金属相在经过了多年的基础研究后,有望以抗氢脆铝合金的应用作为突破口,逐步展示出其在磁学、电学、传输和超导等功能方面的性能特点,在金属材料的结构-功能一体化上实现更广阔的应用。

图1 Samson-Al3Mg2复杂金属相单胞的晶体结构示意图(上图)及其结构描述的原子团簇模型示意图(下图: A型与B型原子团簇)。图中粉色位置代表可被Al或Mg随机占位。

图2 (a-c) 第一步热处理形成的高密度Al3Sc纳米颗粒的低倍和高分辨TEM照片以及尺寸统计分布图;(d,f) 第二步热处理形成的核壳结构Al3(Mg,Sc)2/Al3Sc复合纳米相的低倍和高分辨TEM照片;(f-i) 三维原子探针(APT)表征复合纳米相壳层的高Mg含量;(j, k) HAADF-STEM以及同步辐射表征技术确定Al3(Mg,Sc)2壳层的Samson相结构。