近日,西安理工大学“老兵记忆守护者”团队成员、艺术与设计学院学生解博渊,在校友韩佳龙的带领下,携手爱星青年公益团队赴成都,探访长津湖“冰雕连”幸存者周全弟老兵,记录其峥嵘岁月。接下来,让我们一起透过守护者视角,重温这段忠诚与坚守的故事——

10月18日清晨,团队抵达四川省革命军人疗养院。此行不仅是探望,更肩负着使命——记录周全弟老爷子的故事,让红色记忆代代相传。

周全弟,这个名字背后,是一段刻骨铭心的峥嵘岁月。他曾是中国人民志愿军第二十一军77师231团一营二连的战士,更是长津湖战役中“冰雕连”的幸存者。

采访时,老爷子缓缓翻开记忆的闸门,将那场刻在骨子里的战役娓娓道来。他说,起初并不知道那片战场叫长津湖,只记得一个名字——黄草岭。当时他们接到命令,要在那里潜伏,狙击美军王牌部队陆战第一师。

零下40℃的极寒里,白雪层层覆盖住他的身躯,一埋就是3天3夜。身上的薄棉衣像纸一样贴在身上,根本挡不住刺骨的寒风;饿了、渴了,就随手捧起一把雪塞进嘴里;冷到极致时,手脚早已麻木,连轻轻翻个身都成了奢望。后来冲锋号再次响起,他心里急得发慌,多想跟着战友们一起冲向敌人,可身体却像被冻住一样——双手双脚早已失去了知觉。被抬下战场后,为了保全生命,他永远失去了自己的双手和双脚。

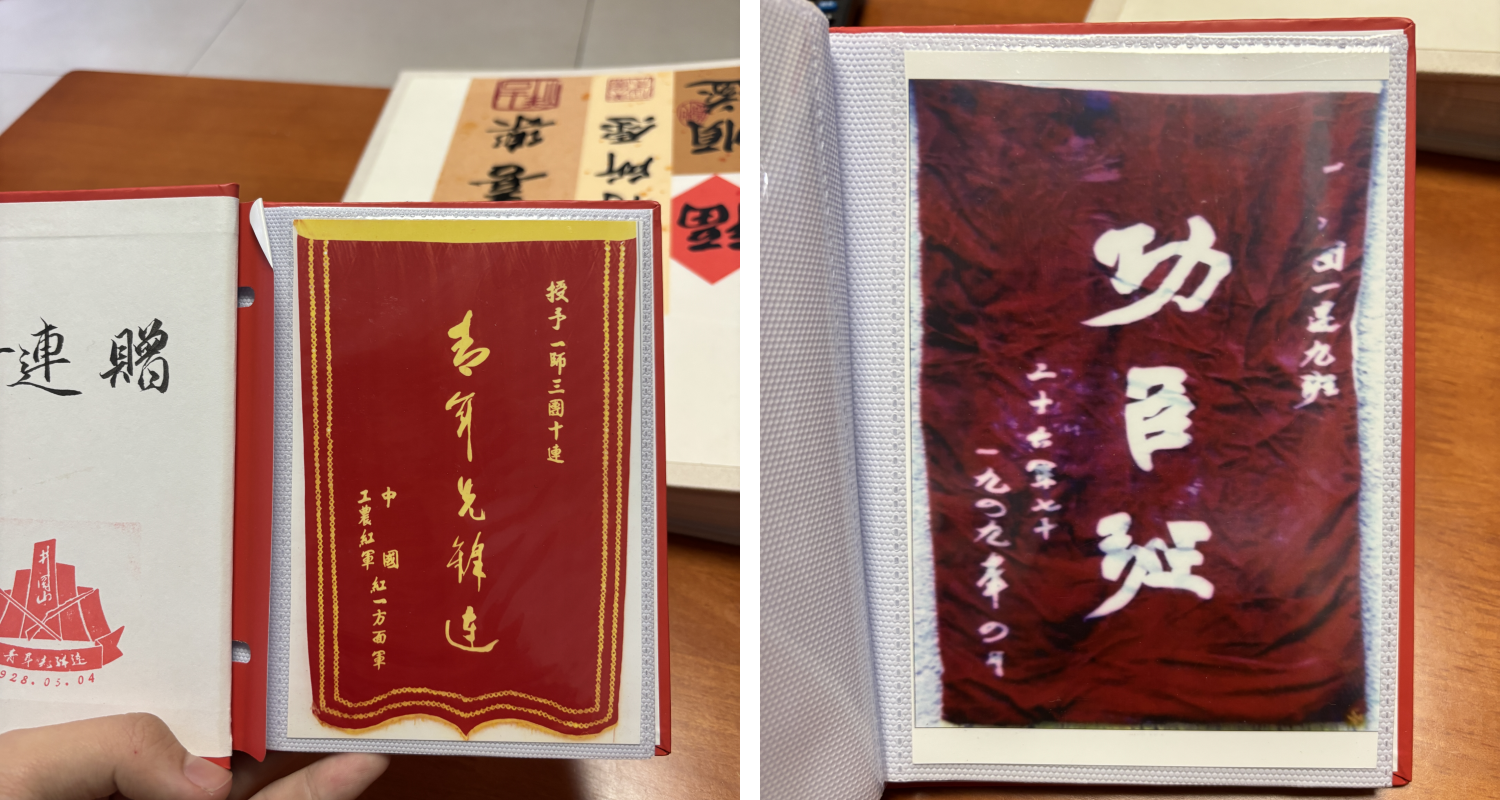

采访间,老爷子轻轻摩挲着老照片。每一张照片背后,都清清楚楚记着战友的名字,还有那些关于牺牲的、刻骨铭心的细节。

聊起如今的好日子,老爷子原本浑浊的眼睛突然亮了起来,嘴唇动了动,反复念叨着八个字:“吃水不忘挖井人。”没有华丽的辞藻,没有激昂的语调,可这八个字却比任何誓言都沉重、都有力量。这是亲历者对历史最直白的注解,更是幸存者对长眠先烈最深情的告慰。

我们为老爷子拍戎装照时,他下意识挺直腰背,用残肢撑身,缓缓敬了个军礼。时间仿佛在这一刻静止、倒流,我们眼前的不再是一位年迈的老兵,而是一个民族在苦难中不屈的精神象征。

拍摄间隙,老爷子用胳膊肘夹毛笔为纪录片题词。骨节抵着笔杆,身体微颤却方向坚定,墨汁在宣纸上慢慢晕开,一笔一划,“最可爱的人”五个字渐渐清晰。那一刻,书房里静得能听见每个人的呼吸声,大家望着纸上带着力量的字迹,仿佛看到了黄草岭上那些化作冰雕、却仍保持冲锋姿态的年轻战士——他们,正是老爷子心中永远的“最可爱的人”。

当被问起这辈子有没有遗憾时,老爷子沉默了很久,声音带着一丝哽咽:“遗憾啊,没能和战友们一起冲上去。他们都牺牲了,我却连一枪一弹都没来得及打。”这份遗憾里,藏着军人对使命的赤诚;而他用一生践行的坚守,更藏着对“挖井人”的敬畏。他接着说:“现在高铁飞驰、航母出海,老百姓日子越来越好,这就是对他们最好的告慰。要是战友们能看见,该多好啊。”

从战场薄棉衣到新时代装备,从捧雪解渴到丰衣足食,从手摇轮椅到无障碍设施——周全弟亲历的,是“挖井人”用生命换来的盛世。西理守护者团队将带着敬畏,讲好老兵故事,传承红色基因。

当我们在新时代的阳光下追逐梦想、享受生活时,请别忘了:我们饮下的每一口“幸福之水”,都来自无数“挖井人”用血肉浇筑的源泉。周全弟老爷子用四肢的代价,为我们守住了精神的清泉;而那些镌刻在岁月里的忠诚与坚守,更让我们明白:感恩“挖井人”,最好的方式就是成为新的“挖井人”。

作为西理工学子,祖国的责任早已融入血脉。唯有铭记,方能前行;唯有奋斗,方能让“吃水不忘挖井人”的精神永流民族血脉。