近期,材料学院学院师生接连在国际顶级学术期刊发表五篇高水平研究论文,成果涵盖新材料设计、新能源、光催化等前沿方向,彰显了学校在材料学科领域的国际影响力和创新能力。

1

申烨华教授团队在国际著名期刊 《Nature Communication》 发表题为 “Achieving pH-universal oxygen electrolysis via synergistic density and coordination tuning over biomass-derived Fe single-atom catalyst”的研究文章,该团队长期专注于生物质功能碳材料构筑及应用研究。西安理工大学材料科学与工程学院郭伟、新疆大学潘美玲、陕西省医疗器械质量检验院谢倩杰为论文共同第一作者。西安理工大学副校长申烨华、新疆大学井群、安徽工业大学刘明凯、西安稀有金属材料研究院有限公司王正为论文共同通讯作者。

https://doi.org/10.1038/s41467-025-58297-1

《Nature Communications》是自然出版集团旗下的多学科综合期刊,涵盖自然科学全领域(如物理、化学、生命科学、环境科学等),以发表高质量、高影响力的原创研究为核心,近五年平均影响因子为15.1,强调跨学科创新与科学突破,为全球科研社群提供开放透明的学术平台。

研究背景

可再生生物质衍生碳材料是一种单原子催化剂(SACs)经济高效的载体。但其中天然丰富的氧阻碍了铁(Fe)等高氧亲和元素的分散,从而降低SACs密度、提高氧化程度,极大限制了单原子催化剂的应用。

研究内容

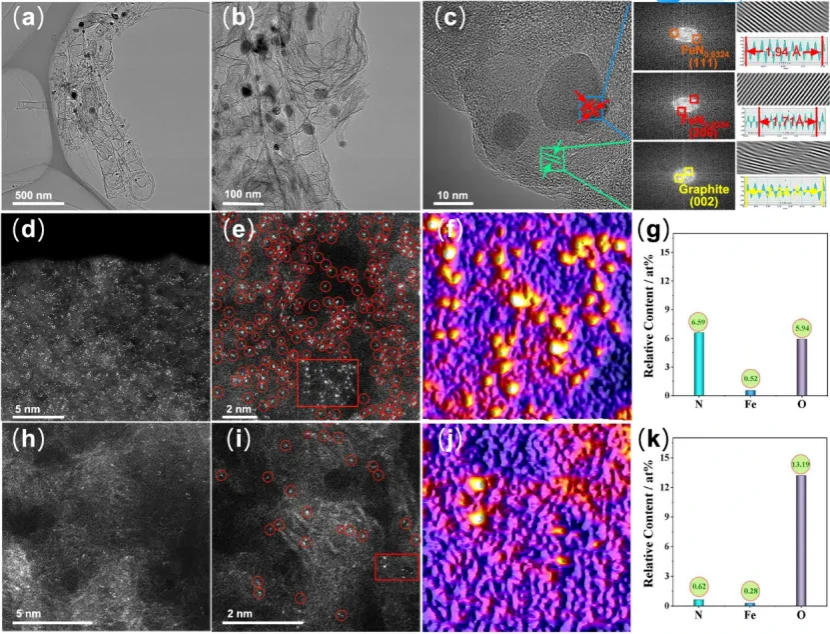

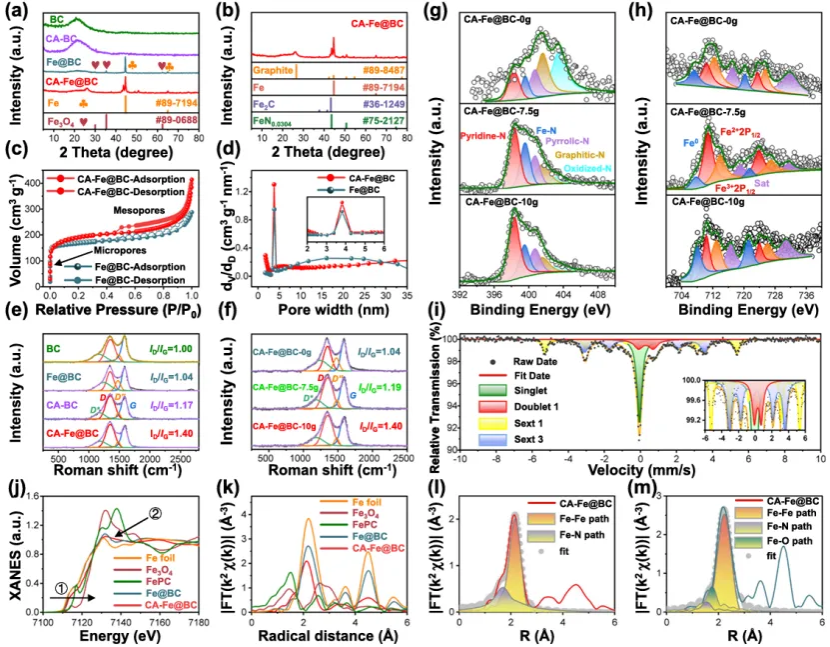

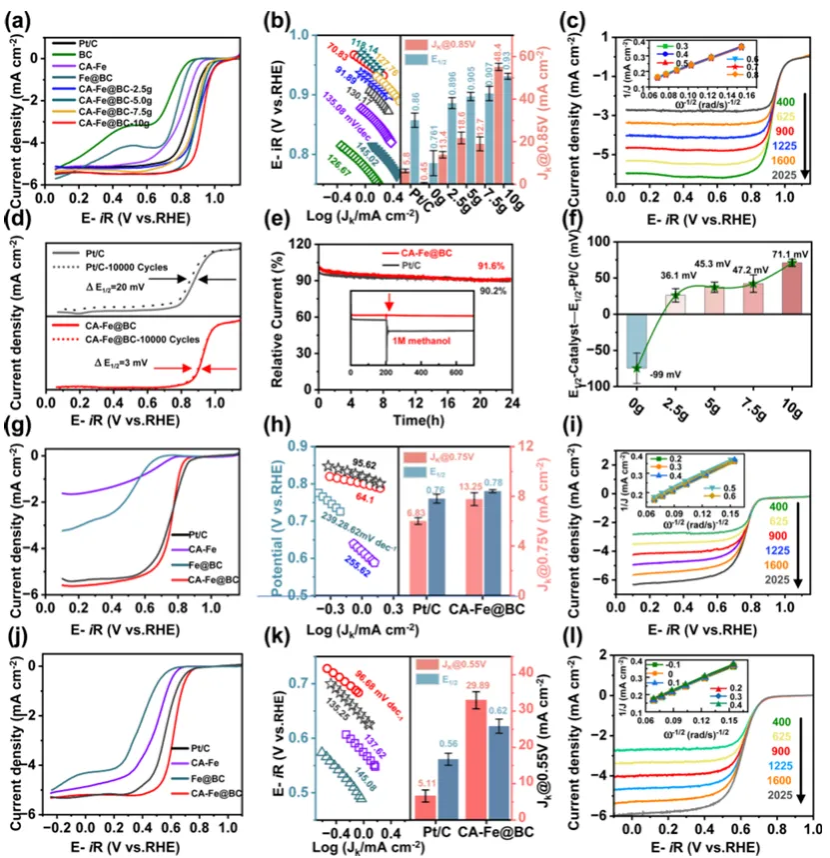

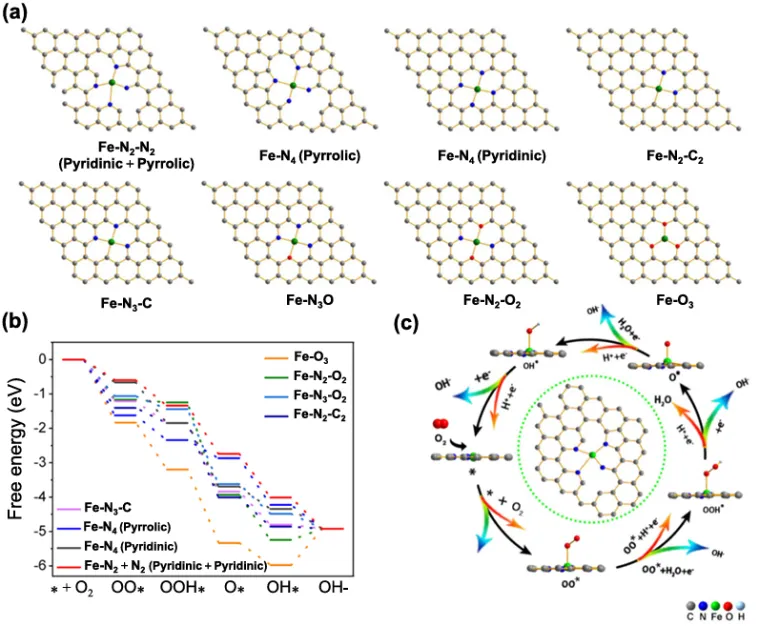

通过透射电镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、氮气吸附-脱附(BET)、X射线光电子能谱(XPS)、电感耦合等离子体(ICP)、拉曼光谱、球差校正电镜(STEM)、穆斯堡尔谱及同步辐射X射线吸收谱(XAS)等多维度表征手段,,对C-N自由基在生物质衍生功能碳材料中氧的去除以及原位氮的引入进行了多维度分析。不同的电化学测试方法对其性能进行测试。通过密度泛函理论(DFT)对不同N掺杂构型的计算,为其提供了理论基础。

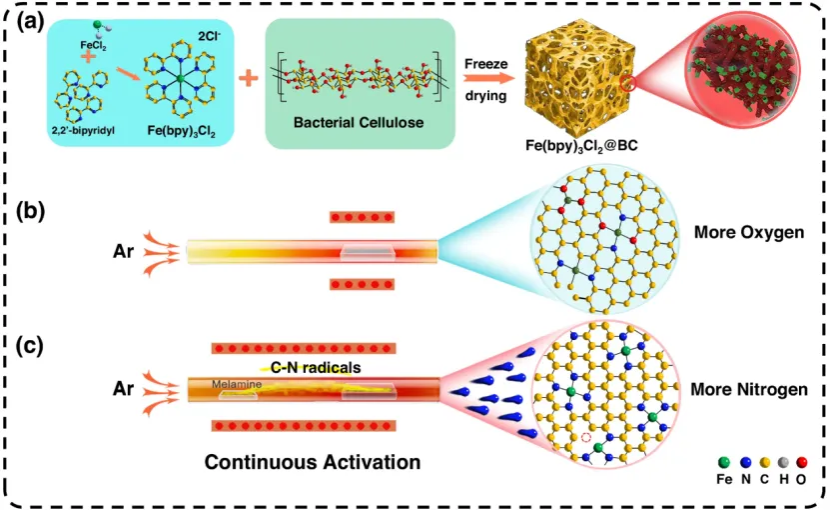

本研究设计的连续活化策略(Continuous Activation, CA),通过可控热解与气体刻蚀协同作用,实现了铁单原子在碳基底中的精准锚定,制备出兼具高稳定性和高活性位点密度的催化剂。该策略不仅解决了生物质源单原子催化剂(SACs)中氧杂质干扰及Fe-O键结构性差的难题,还为低成本规模化生产ORR催化剂提供了新方案,推动了其在燃料电池、电解水制氢等领域的应用。未来,基于类似的协同机制,该策略可进一步拓展至磷、硫等元素掺杂体系的构建。

该研究开发了一种简便的连续活化方法(Continuous Activation, CA),过引入富含N的中间体(如C₂N₄H₅等)在热解过程中原位脱氧/引氮,用于合成稳定的生物质衍生Fe-SACs。与传统的高温热解相比,该方法显著提高了Fe单原子的负载密度,由1.13 atoms nm-2提高到4.70 atoms nm-2。同时,该方法能够有效调控Fe-SACs的配位环境,从Fe-O主导变为Fe-N主导。其在碱性和酸性介质中,半波电位分别为0.93 V/RHE和0.78V/RHE,衍生的Fe-SACs具有pH-通用氧还原反应(ORR)性能。密度泛函理论计算(DFT)计算进一步表明,Fe-N配位主导的Fe-SACs增加有效地降低了ORR的能垒,极大提高了其催化活性。

图1 不同催化剂制备方式的示意图

传统热解:Fe易与O结合,Fe-O为主,原子密度低

连续活化:通过原位C-N自由基的除氧/引氮,形成高密度Fe-N配位

图2 生物质衍生单原子催化剂的结构表征

图3 生物质衍生单原子催化剂的组成和电子结构表征

图4 氧还原反应(ORR)的电化学性能

图5 不同N掺杂构型的DFT计算

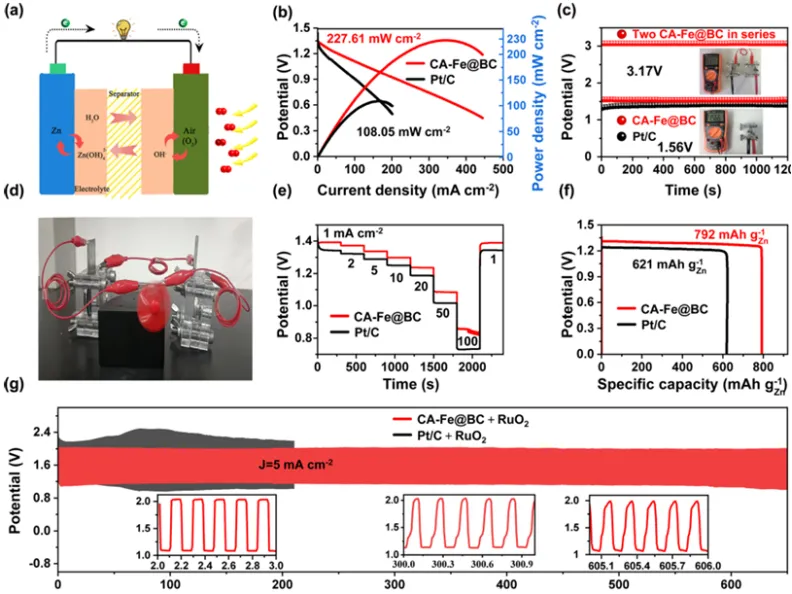

图6 锌空气电池(ZAB)性能

总结展望

通过透射电镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、氮气吸附-脱附(BET)、X射线光电子能谱(XPS)、电感耦合等离子体(ICP)、拉曼光谱、球差校正电镜(STEM)、穆斯堡尔谱及同步辐射X射线吸收谱(XAS)等多维度表征手段,,对C-N自由基在生物质衍生功能碳材料中氧的去除以及原位氮的引入进行了多维度分析。不同的电化学测试方法对其性能进行测试。通过密度泛函理论(DFT)对不同N掺杂构型的计算,为其提供了理论基础。

本研究设计的连续活化策略(Continuous Activation, CA),通过可控热解与气体刻蚀协同作用,实现了铁单原子在碳基底中的精准锚定,制备出兼具高稳定性和高活性位点密度的催化剂。该策略不仅解决了生物质源单原子催化剂(SACs)中氧杂质干扰及Fe-O键结构性差的难题,还为低成本规模化生产ORR催化剂提供了新方案,推动了其在燃料电池、电解水制氢等领域的应用。未来,基于类似的协同机制,该策略可进一步拓展至磷、硫等元素掺杂体系的构建。

作者简介

郭伟,西安理工大学材料与工程学院硕士研究生,本文第一作者,在校期间获得国家励志奖学金、研究生学业奖学金、校级二等奖学金、国家高数竞赛二等奖等荣誉。主要从事燃料电池/锌空气电池阴极催化材料的构建、CO2固化和利用的研究工作。

申烨华, 教授,博导,科技部“十三五”重点研发计划首席科学家,国家林草局创新团队负责人,国家林草局长柄扁桃工程技术研究中心副主任,国家林草局长柄扁桃创新联盟理事长。主持国家重点研发计划项目及课题、国家科技部科技惠民计划课题、国家自然科学基金联合基金等国家重大重点项目30余项。主持国家基金委人才基金、国家大学生校外实践基地、省级特色专业,国家级、省部级教学项目10余项。获得国家教学成果奖二等奖、陕西普通高等学校教学成果奖特等奖各一项。截至目前,围绕生物质资源的高值化利用已在Nat. Commun. 、Small、Chem. Eng. J.等期刊发表高水平学术论文150余篇,授权发明专利30余项。

王正,博士,高级工程师,慕尼黑工业大学(TUM)毕业并获博士学位,师从著名金属有机化学家Roland A. Fischer教授,博士期间主要从事MOFs材料的合成表征及其在吸附、分子识别、催化、CO2固化等方面的应用研究;2020年3月入职西北大学从事能源催化材料方面的研究,主要以MOFs、生物质原料、聚合物等为原料制备一系列用于ORR、析氢反应(HER)的多孔碳材料电催化剂。2022年7月入职西安稀有金属材料研究院有限公司,主要从事陶瓷材料的开发及工程化研究工作;截止目前,已以第一或通讯作者在Nat. Commun.、Small、Chem. Eng. J.、J. Mater. Chem. A、ACS Appl. Mater. Interfaces、Ceram. Int.等SCI期刊发表论文20余篇,申请发明专利10余项(已授权1项);主持/参与国家自然科学基金、陕西省重点研发计划、陕西省青年基金、西安市引进海外高层次人才项目、陕西省留学回国人员创新项目等多个项目,西安市C类人才。

2

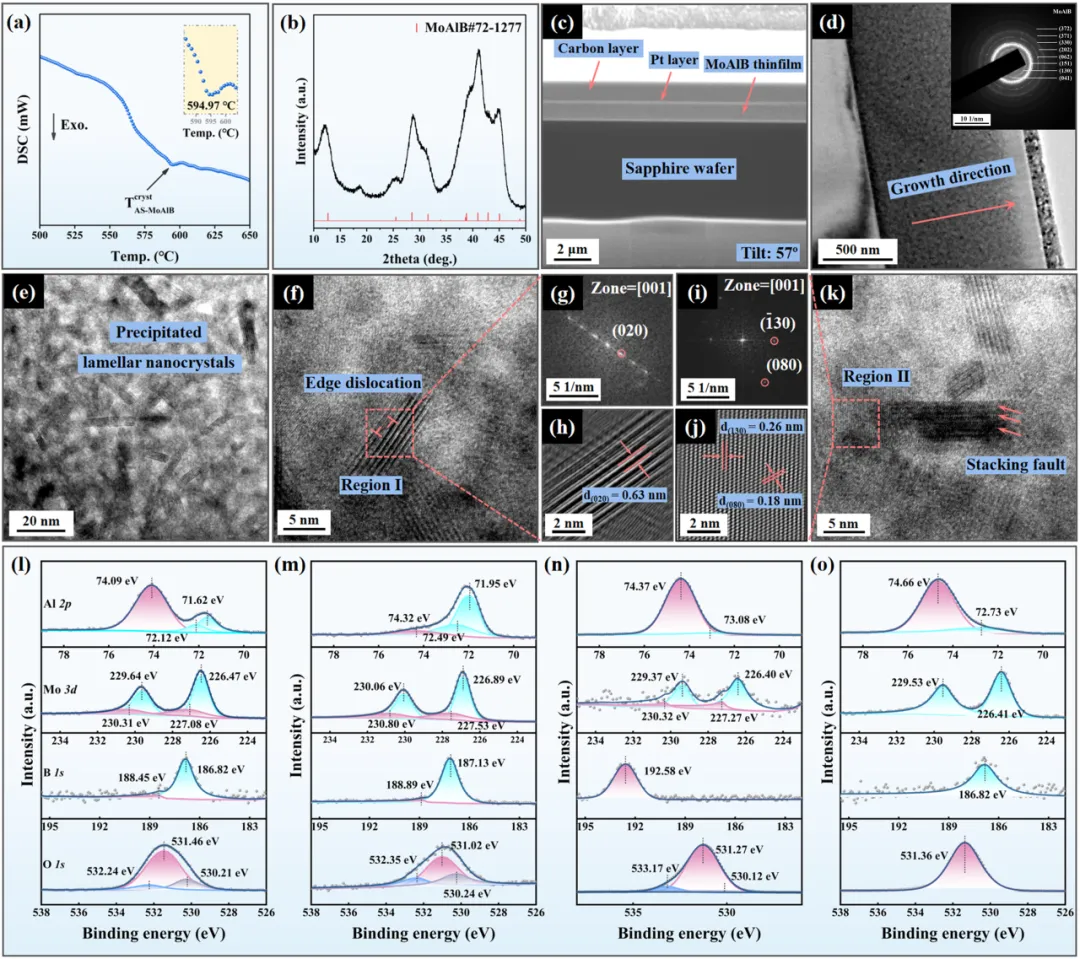

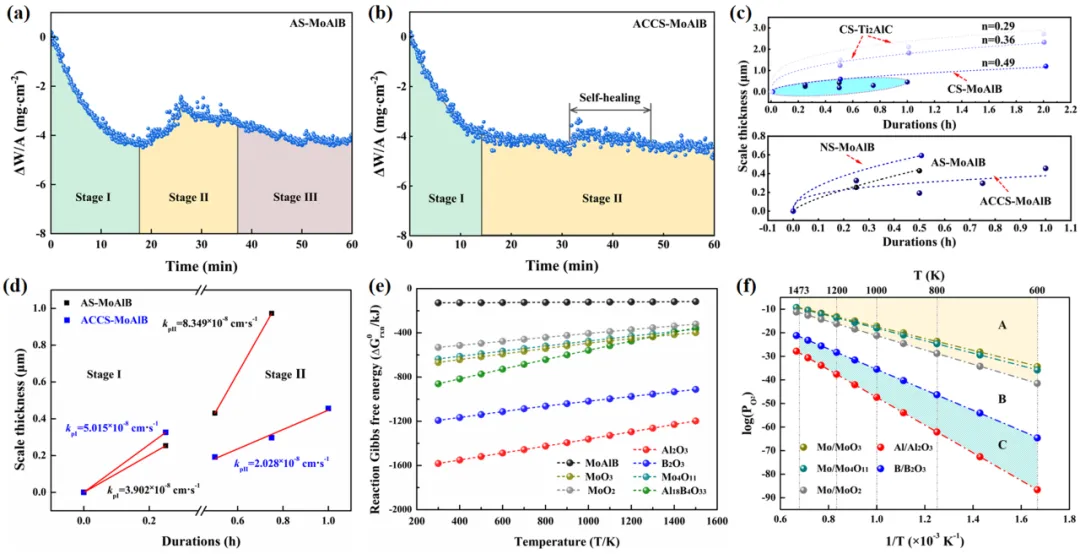

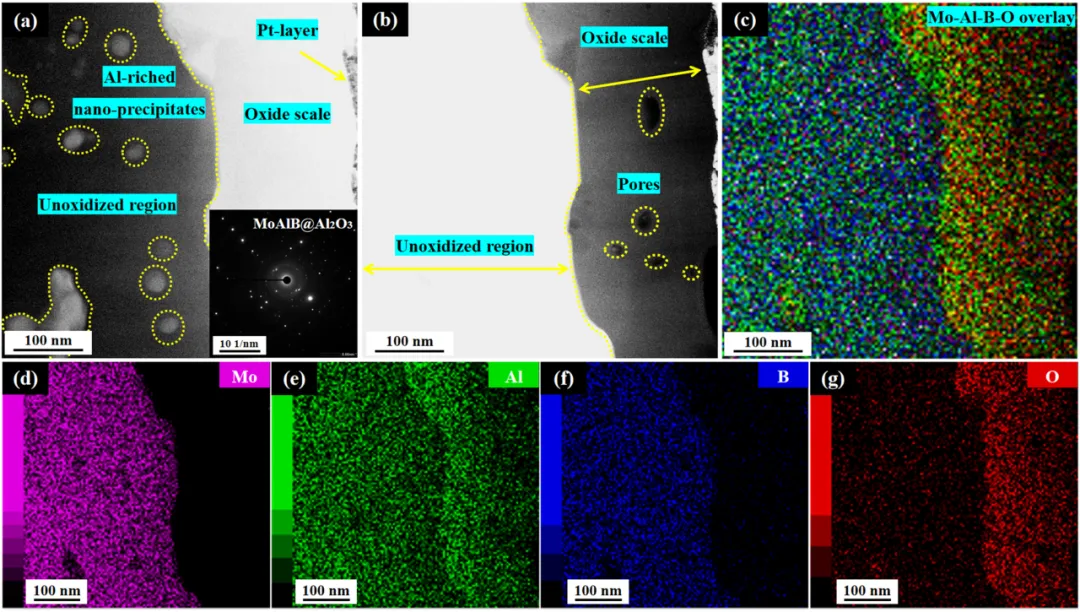

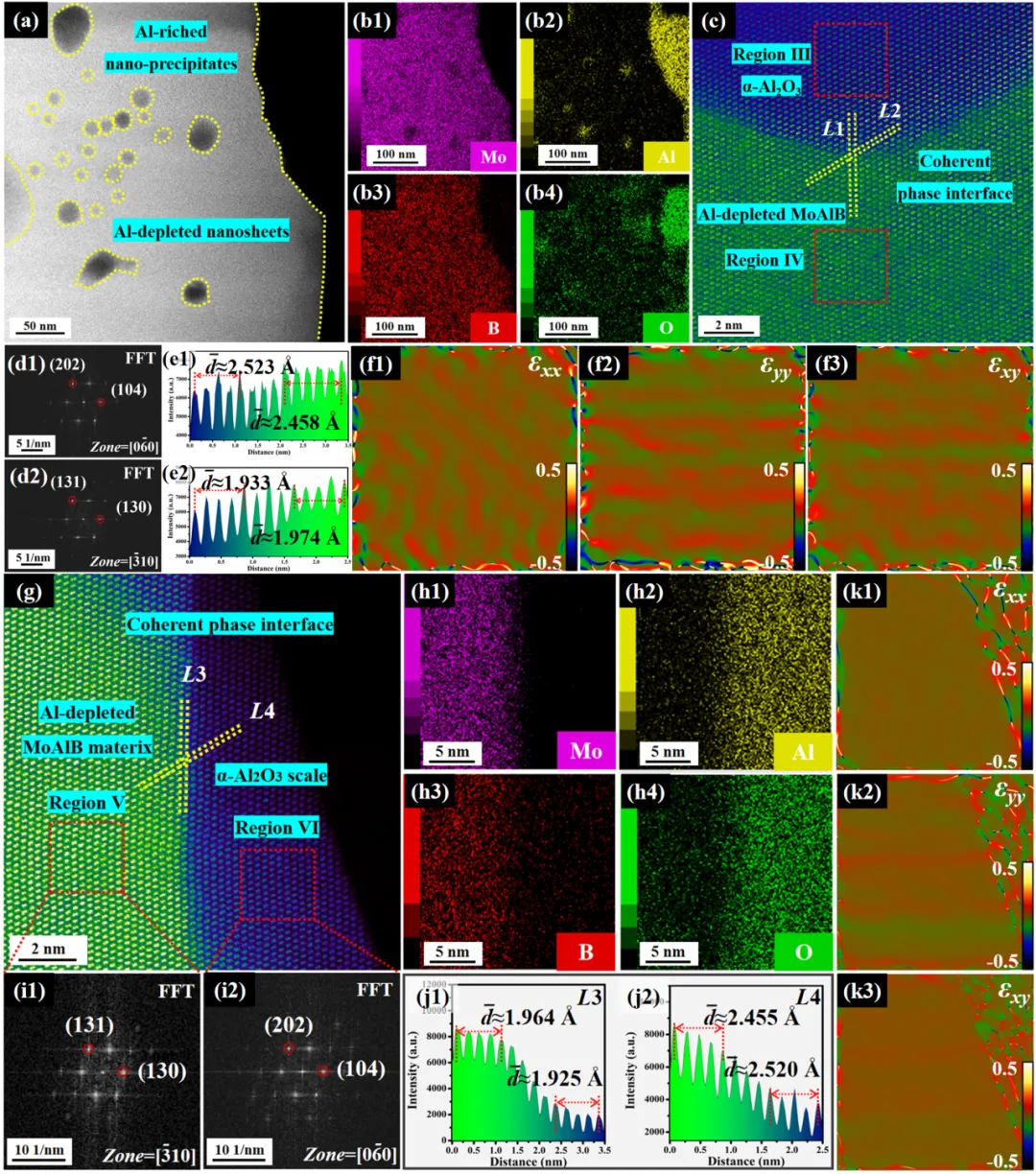

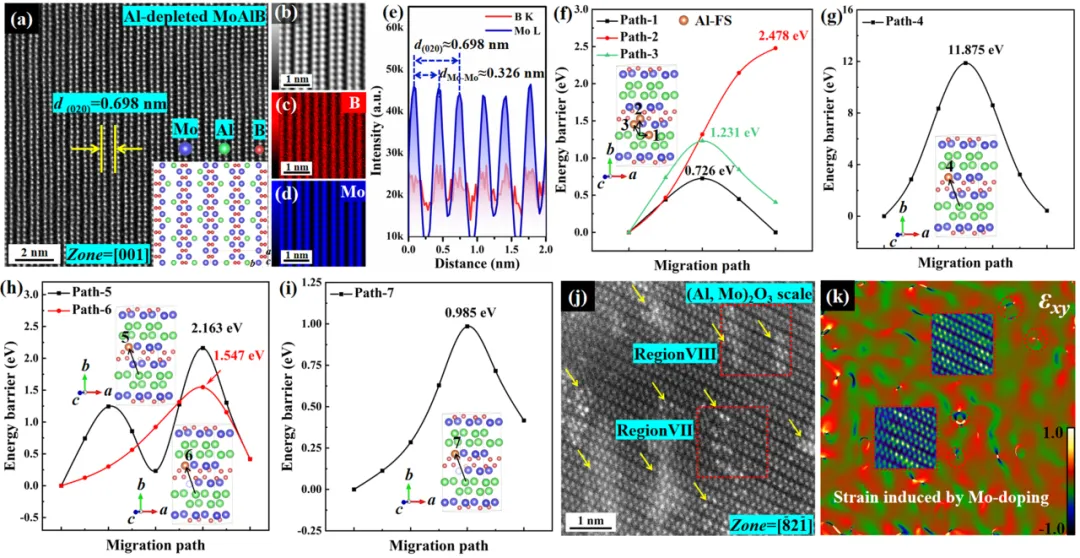

张国君教授团队在防护材料高温抗氧化微观机制研究方面取得重要进展。该团队针对MAB相薄膜材料体系,创新性地采用非晶/纳米晶双相复合结构设计策略,通过调控亚稳结构单元在空气热暴露条件下的动态协同响应,揭示了双相独立与耦合的微观抗氧化机制,实现了该薄膜材料在1200℃极端工况下的长效抗氧化保护。相关成果以"Amorphous/nanocrystalline composite structure strategy for MoAlB: achieving rapid formation and gradual growth of α-Al2O3 scale at 1200 ℃."为题发表于材料科学与冶金工程领域的国际顶级期刊《Acta Materialia》上。西安理工大学为论文的唯一通讯单位,论文第一作者为材料科学与工程学院博士研究生张亚刚,通讯作者为材料科学与工程学院张国君教授。该工作得到国家自然科学基金、陕西省秦创原“科学家+工程师”队伍项目和西安理工大学博士创新基金的资助与支持。

https://doi.org/10.1016/j.actamat.2025.120986

研究背景

在航空航天及核电工业领域,高温氧化引发的相变失效已成为其热端部件服役可靠性和安全性的决定性约束因素,开发兼具优异抗氧化性能和结构稳定性的先进热防护系统具有重要意义。以 MoAlB 为典型代表的三元过渡金属硼化物(MAB相),通过金属-共价/离子键协同作用构建的独特晶体结构,融合了金属材料的导电/热特性与陶瓷材料的本征结构稳定性,在极端服役环境下展现出显著应用潜力。然而,该材料体系在1200℃高温环境下呈现的线性氧化动力学行为导致抗氧化性能急剧衰减,严重制约了其工程化应用。

研究内容

我院张国君教授团队提出了构建新型非晶/纳米晶双相结构MoAlB,借助非晶(抑制氧渗透)与MAB相纳米晶(定向Al供给)间的协同作用,结合热致动态氧化响应调控,揭示了双相独立与耦合的微观氧化机制,实现了α-Al2O3保护层的快速形成和缓慢生长,从而显著增强了MoAlB薄膜材料的高温抗氧化性能。这项工作为三元层状结构材料体系(MAX/MAB相)的高温抗氧化性能改善提供了双相功能解耦的创新设计范式。

图1. 非晶/纳米晶双相结构MoAlB微观结构表征.

图2 非晶及非晶/纳米晶双相结构MoAlB氧化动力学与热力学.

图3 非晶/纳米晶双相结构MoAlB氧化后微观结构表征.

图4 MoAlB基质与α-Al2O3界面处STEM-HAADF图.

图5非晶/纳米晶双相结构MoAlB原子尺度氧化动力学.

作者简介

张亚刚,西安理工大学材料科学与工程学院博士研究生,本文第一作者,获国家奖学金、研究生学业奖学金、麒麟特别奖学金、“自强不息”称号、陕西省第八届创新成果三等奖(排名1)、陕西省第九届微结构大赛二等奖(排名1)、博士论坛暨中期考核优秀奖。专注于MAB相材料构型化设计研究,以第一作者发表SCI论文5篇,申请国家发明专利4项,已授权1项,负责西安理工大学博士创新基金1项。

张国君,本文通讯作者,西安理工大学材料科学与工程学院教授,博士生导师,一直从事钼基高温合金及磁控溅射薄膜材料的研究工作。主持和参与完成国家自然科学基金、国家863 计划重点课题、国家973 计划课题、国家科技支撑计划项目课题、国家重点研发项目课题12 项,发表SCI 收录学术论文210 余篇,SCI他引4500 余次,获授权国家发明专利25 件,参编著作1 部,先后入选教育部新世纪优秀人才支持计划,获批陕西省三秦学者和中青年科技领军创新人才等称号,先后获国家科学技术发明奖二等奖和国家科学技术进步奖二等奖各1项、中国有色金属工业科学技术一等奖1项。

3

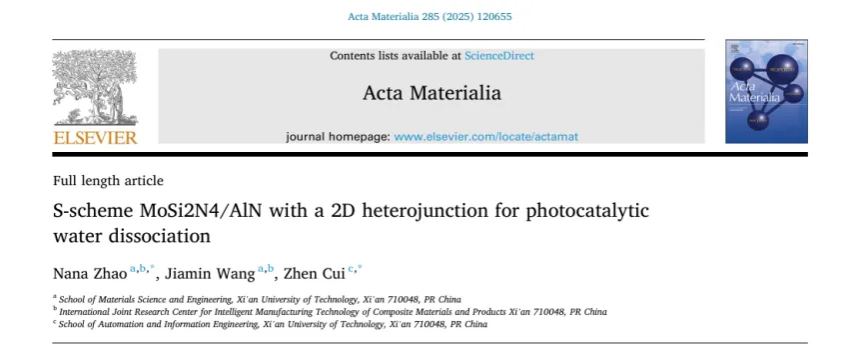

赵娜娜教授所在团队就二维异质结光催化水分解及能源转换研究方面取得重要成果。研究论文以“S-scheme MoSi2N4/AlN with a 2D heterojunction for photocatalytic water dissociation(S型二维异质结MoSi2N4/AlN光催化水分解研究)”为题发表于材料领域国际知名学术期刊《Acta Materialia》(IF:8.3,1区TOP)。

西安理工大学为该论文的第一署名单位,材料学院赵娜娜教授为论文第一作者和通讯作者,硕士研究生王佳敏为第二作者。该工作得到国家自然科学基金重点项目(U20A20235)与面上项目(No. 52274395)的资助与支持。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.120655

研究背景

随着全球能源危机和环境污染问题的日益严峻,开发新型高效的能源转换与存储材料成为了科学研究的热点。特别是在光催化水分解领域,寻找能够高效分解水制氢的材料备受关注。二维材料因其独特的物理化学性质,在光催化领域展现出巨大潜力。MoSi2N4作为一种新型的二维材料,因其优异的电子迁移率和热电性能而备受关注。然而,单一材料往往难以满足光催化效率的要求,因此构建异质结构成为了提升性能的有效手段。

研究内容

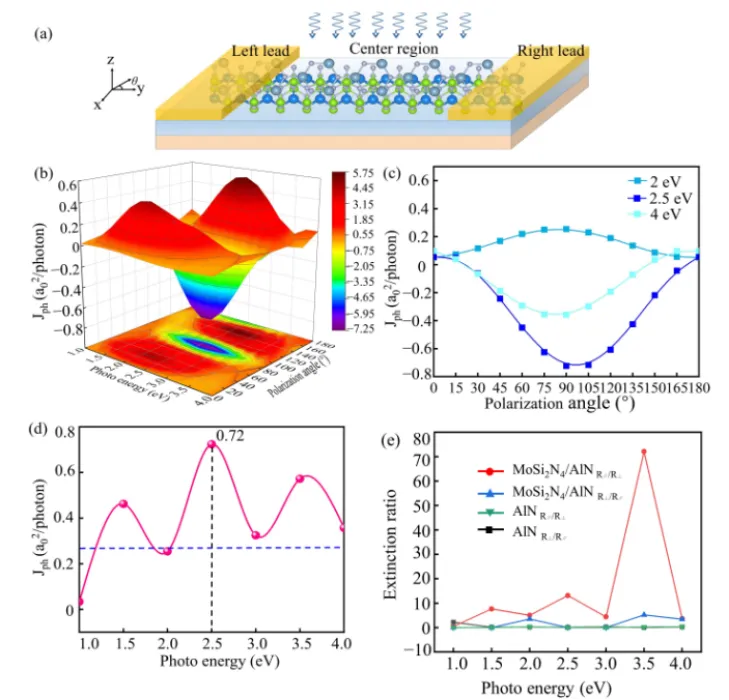

本研究创新构建了高效的MoSi2N4/AlN二维异质结光催化体系,相比传统异质结,该体系通过界面内建电场驱动的S型载流子转移机制,实现了光生载流子在空间上的有效分离,理论可获得15.21%的太阳能转换效率和跨越pH 0-14的氧化还原电位。通过光电流计算,揭示了异质结的光电效应呈现显著偏振依赖性,以及较强偏振敏感光电流效应与超高消光比特性。本研究有效优化了载流子动力学行为,为开发新型光解水器件、偏振敏感光电探测器及高效太阳能电池提供理论依据,推动了二维异质结材料在能源转换领域的广泛应用。

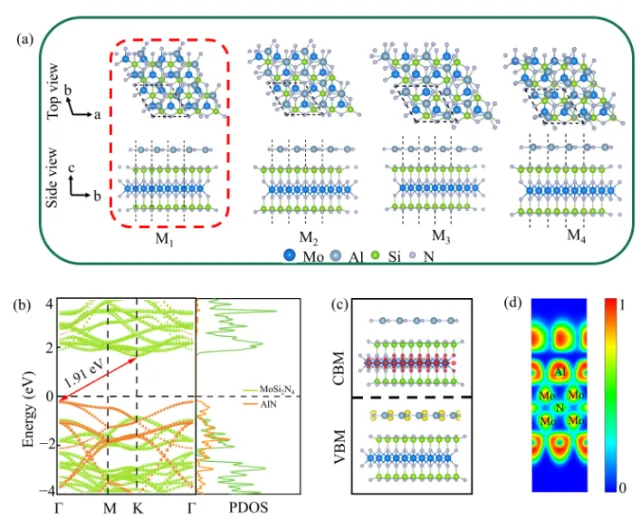

图1 (a) MoSi2N4单层的顶视图和侧视图, (b) AlN单层的顶视图和侧视图, (c) MoSi2N4的能带结构, (d) AlN的能带结构

图2 (a) MoSi2N4/AlN异质结四种配置的侧视图和顶视图(红框表示最稳定配置), (b) MoSi2N4/AlN异质结的能带结构和局部态密度, (c) 部分电荷密度, (d) 电子局域化函数

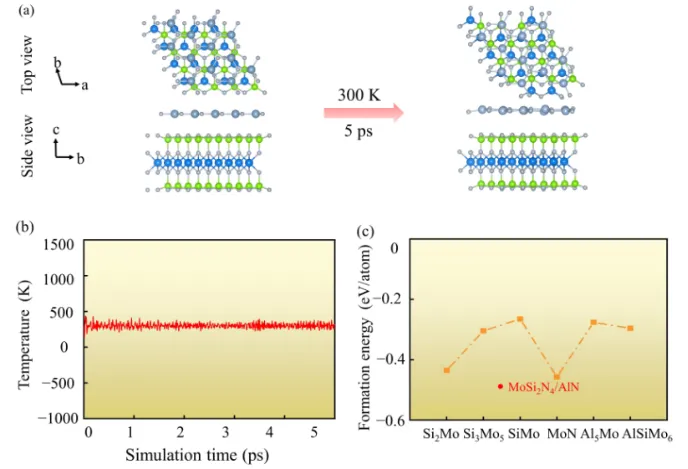

图3 (a) AIMD前异质结的电子结构, (b) AIMD后异质结的电子结构, (c)温度波动随时间的变化, (d) 不同化合物的形成能

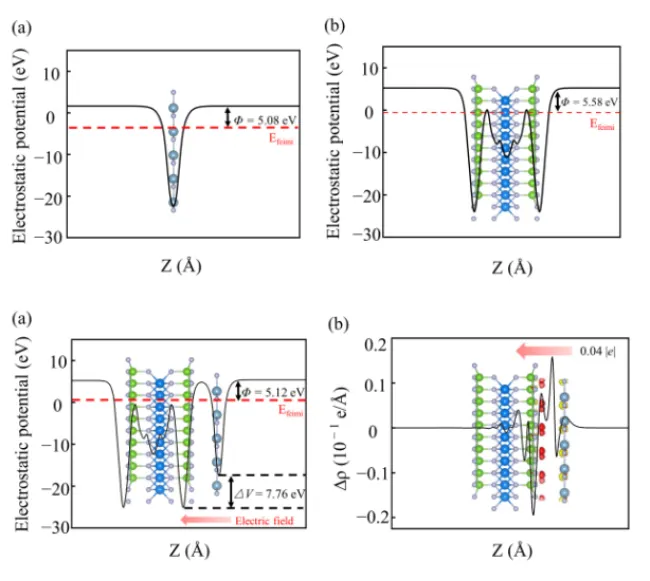

图4 (a) AlN, (b) MoSi2N4, (c) MoSi2N4/AlN异质结沿Z方向的静电势图, (d)MoSi2N4/AlN异质结的平均平面电荷密度图

图5 (a) 光电流模型, (b) MoSi2N4/AlN异质结随光子能量和偏振角变化的三维图, (c) 光子能量为2 eV、2.5 eV和4 eV时光电流随偏振角的变化, (d) 不同光子能量下的最大光电流, (e)消光比

作者简介

赵娜娜,教授/博导,主要从事复合材料的可控制备与性能优化及模拟研究。主持国家自然科学基金面上项目、青年项目、重点项目课题、陕西省重点研发计划等项目20余项,第一著者出版专著1部,以一作在Acta Mater. , Ceram. Int., Mater. Charact.等期刊发表SCI论文31篇,授权国家发明专利27项,担任《Rare Metals》、《稀有金属》等期刊青年编委,先后入选陕西高校“优秀青年人才支持计划”,陕西高校科协人才托举计划、西安理工大学科技新星、优秀青年教师等。指导学生参加全国三维数字化创新设计大赛(国A类),并荣获国赛二等奖3项、三等奖2项。

王佳敏,中共预备党员,新型微观结构复合材料研究团队三年级硕士研究生,发表SCI论文4篇,授权发明专利2项。2024年同时荣获国家奖学金、校学业一等奖学金、何季麟院士基金麒麟特别奖学金三项;2023年获校学业二等奖学金,“尚能修美”荣誉称号,参加“全国三维数字化创新设计”大赛国赛荣获二等奖1项、陕西省赛区特等奖1项。

4

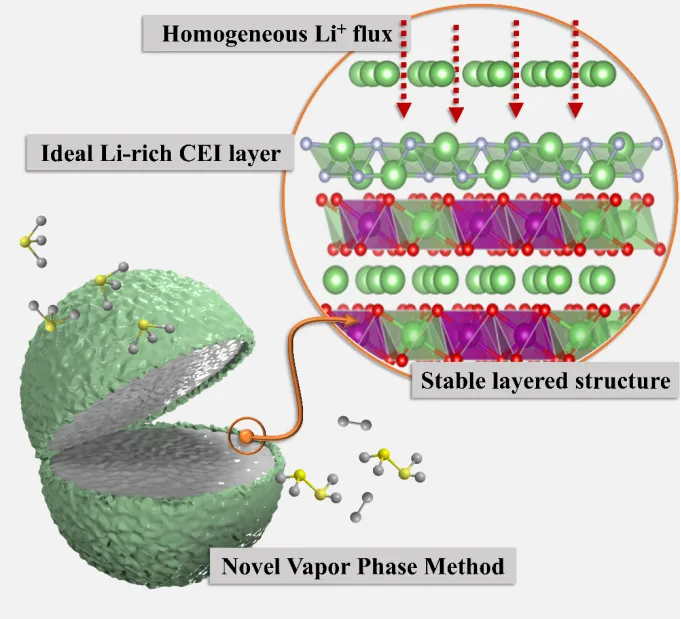

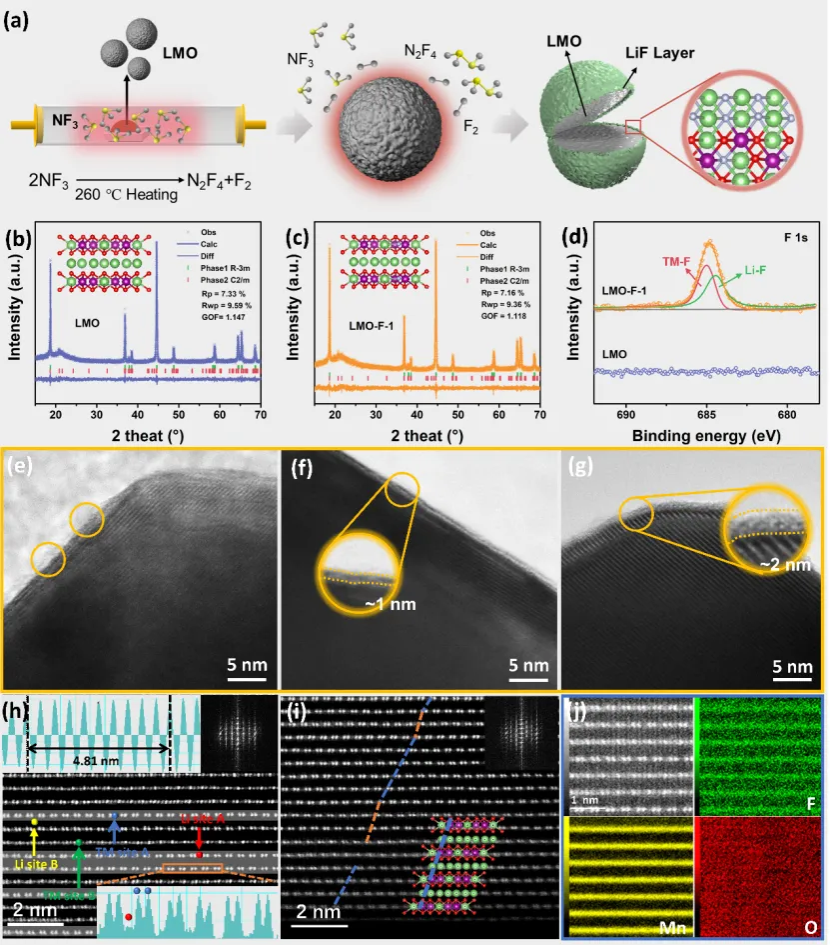

李喜飞教授团队在富锂锰基正极材料的表/界面调控方面取得重要进展,成果以题“LiF-Rich Cathode Electrolyte Interphases Homogenizing Li+ Fluxes toward Stable Interface in Li-Rich Mn-Based Cathodes”发表在《Advanced Materials》期刊,论文第一作者为西安理工大学材料科学与工程学院博士研究生姜钦婷,通讯作者为西安理工大学材料科学与工程学院李喜飞教授和孙学良院士,得到国家自然科学基金、陕西省重点创新团队等项目的支持。

研究背景

富锂锰基层状氧化物(LMO)具有理论容量大、成本低、环境友好等优点,是极具潜力的下一代锂离子电池正极材料。在电压超过4.5 V时,LMO通过阴离子参与氧化还原反应增强了比容量。然而,这种高压下的阴离子反应也带来了挑战,包括晶格氧释放、Mn溶解和正极/电解质界面的过度生长,共同加速了容量和电压的退化。因此,在高电压和高活性表面下稳定电极/电解质界面是实现高性能LMO的关键。

研究内容

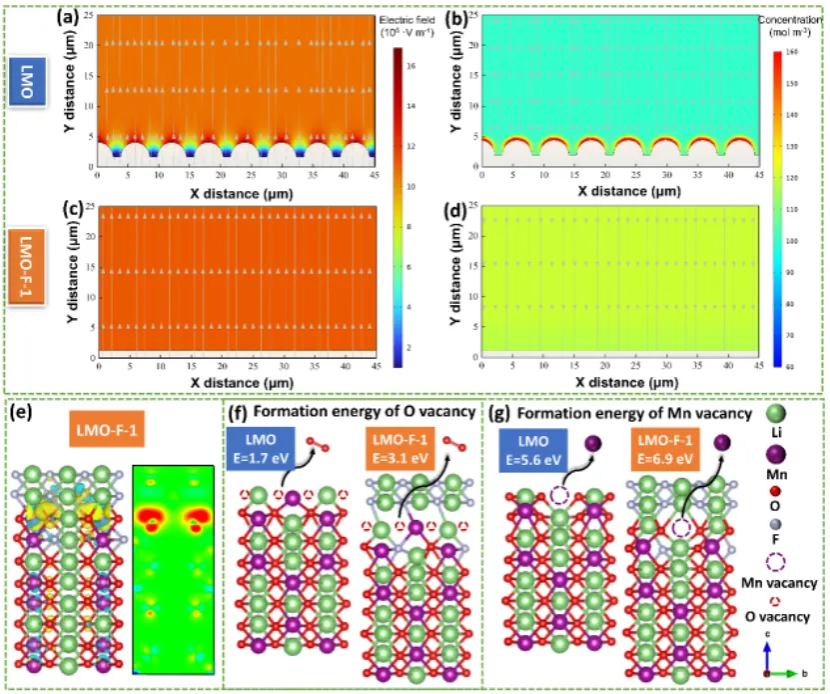

为了获得理想的电极/电解液界面层(CEI),我们提出了一种气相氟化技术,在LMO表面预构建一层坚固的氟化锂(LiF)层(厚度约为1 nm)。该LiF层可有效调节电极表面的电场分布,减轻电极与电解质之间不良的副反应,进而在改性样品(LMO-F-1)表面形成均匀的富LiF的CEI层。优化后的CEI有助于均匀电极表面的Li+通量分布,并加快Li+的扩散,实现稳定的电极/电解也界面。此外,该策略通过提高氧空位和锰空位的形成能,改善了富锂锰基正极材料的结构稳定性。LMO-F-1在循环100次后仍能保持95%的初始容量,展现出了卓越的电化学稳定性。本文提出的气相Li+通量均匀化策略为稳定高电压下锂离子电池正极材料的界面提供了新途径。

图1 LMO-F-1的合成示意图及物性分析

图2 LMO和LMO-F-X的电化学性能分析

图3 有限元模拟和第一性原理计算探究改性机理

作者简介

姜钦婷,西安理工大学材料科学与工程学院博士研究生,主要从事新能源电池材料的开发与研究,在锂离子电池正极材料方面有着丰富的积累,重点围绕富锂锰基正极材料的改性和优化策略的应用研究。以第一作者在Advanced Materials、Advanced Functional Materials等国际期刊发表论文6篇,授权发明专利1项。

李喜飞,男,西安理工大学二级教授,国务院政府特殊津贴专家,从事新能源二次电池的改性与应用研究,已发表SCI论文450余篇,包括ESI高被引论文70篇,SCI引用次数30000次,H因子93。入选国家级人才、2018~2024年科睿唯安“全球高被引科学家”和英国皇家化学会会士等,被授予国家有突出贡献中青年专家、全国石油和化工优秀科技工作者等。担任国际电化学能源科学院副主席、中国内燃机学会燃料电池发动机分会副主任、中国石油与化工联合会化工新材料专委会副主任和Electrochemical Energy Reviews(影响因子:28.4)执行主编等。担任三秦英才特支计划创全国一流团队负责人,主持国家自然科学基金合作创新研究团队项目课题二、国家自然基金面上项目和国家重点研发计划子课题等30余项科研项目。

5

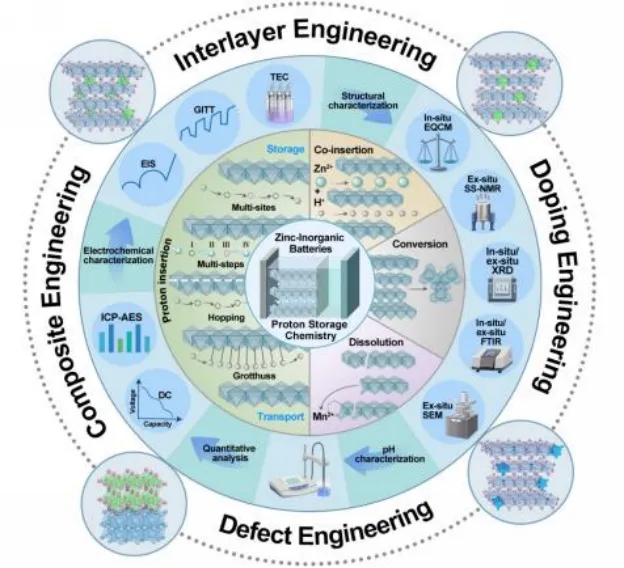

李喜飞教授团队在水系锌离子电池质子存储化学方面取得重要进展,成果以题为“Proton Storage Chemistry in Aqueous Zinc-Inorganic Batteries with Moderate Electrolytes”发表在《Advanced Materials》期刊,论文第一作者为西安理工大学材料科学与工程学院李文斌副教授,通讯作者为西安理工大学材料科学与工程学院李喜飞教授和中国科学技术大学化学与材料科学学院余彦教授,得到国家自然科学基金、秦创原“科学家+工程师”队伍、陕西省重点研发计划等项目的支持。

图1 水系锌-无机电池中的质子存储的发展历史概图

研究背景

随着太阳能和风能等新能源捕获技术的快速发展,人类已进入化石能源与新能源共同支撑经济与社会运行的时代。然而,它们间歇性和地域局限性特点导致了弃光弃风现象高频出现。鉴于此,发展高安全、低成本、高比能的储能系统迫在眉睫,水系锌离子电池是其中一种较为理想的选择。在水系锌离子电池中,除了Zn2+作为储能离子之外,质子(H+)被发现也是一种非常重要的储能离子。然而,目前研究者对质子存储化学还没有一个系统、明确的认识。

研究内容

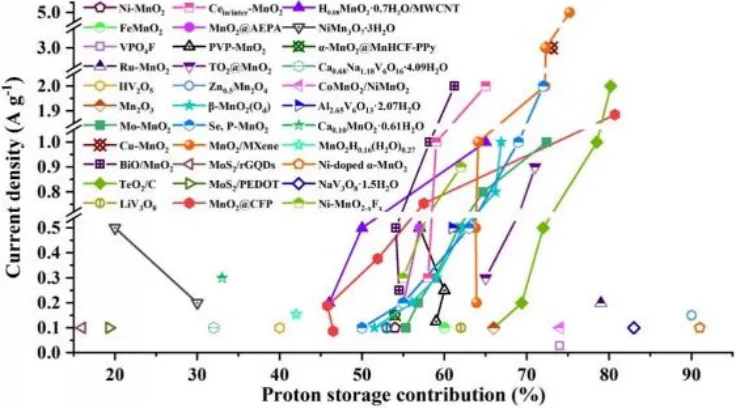

西安理工大学高性能电池材料团队系统综述了具有温和电解液的水系锌-无机电池中的质子存储化学的最新进展。首先,明确提出了H+嵌入、H+/Zn2+共嵌入、H+诱导的转化和H+诱导的溶解/沉积四种质子存储反应类型。同时,详细介绍了多位点、多步骤的质子存储过程和跳跃与格鲁特斯的质子传输机理。第二,将质子存储的表征技术系统地分类为电池的电化学表征技术、无机正极的结构表征技术、电解液的pH表征技术和质子存储贡献的定量分析技术四大类。第三,将质子存储调控的结构工程初步凝练为层间工程、掺杂工程、缺陷工程、复合工程和其他工程。最后,从五个方面对质子存储化学进行了展望。

图2 具有温和电解液的水系锌-无机电池中的质子存储机理、表征技术和结构工程的概述图

图3已报道的具有H+/Zn2+共嵌入反应机理的无机正极材料中的质子存储贡献

作者简介

李文斌,副教授、硕士研究生导师,主要从事层状氧化物正极材料的研究。入选三秦英才特殊支持计划—青年拔尖人才,担任陕西省秦创原“科学家+工程师”队伍首席科学家和eScience、Rare Metal等期刊青年编委。以一作或通讯作者在Advanced Materials、Angewandte Chemie International Edition等期刊发表论文45篇,SCI引用3000余次,H因子33。主持国家自然科学基金等省部级及以上科研项目6项,获陕西省自然科学奖二等奖(排名2)、教育部高等学校技术发明奖二等奖(排名3)等省部级科技奖5个。

此外,李喜飞教授团队近期在材料学科顶级期刊Advanced Functional Materials发表学术论文6篇。

1.2025,35,2400670;

2.DOl:adfm.202502181;

3.DOl:adfm.202500137;

4.DOl:adfm.202504228;

5.DOl:adfm.202504546;

6.DOl:adfm.202502186.

材料科学与工程学院将继续秉承“淬砺成材,料琢成器”的院训,以国家战略需求为导向,以高水平科研成果为牵引,持续强化基础研究与产学研协同创新,着力培育具有国际视野的新时代材料人才。学院将以此次突破为动力,勇攀科学高峰,为服务国家科技自立自强、推动材料学科高质量发展再立新功。